icon blue background information original

Listen to article

Neue Produkte, neue Services und Trends

EcoTech Label fördert Nachhaltigkeit

Siemens führt mit dem neuen Eco- Tech-Label eine wegweisende Initiative ein, um die Nachhaltigkeit von Produkten in der Industrie und Infrastruktur zu fördern. Dieses Umweltlabel bietet eine transparente Bewertung von zertifizierten Produkten, um fundierte Entscheidungen für die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen zu ermöglichen. Die EcoTech-Bewertung basiert auf einem robusten Eco-Design-Ansatz, der den gesamten Produktlebenszyklus abdeckt. Zu den verpflichtenden Anforderungen für alle Siemens EcoTech Produkte gehören Umwelttransparenz durch Umweltproduktdeklarationen (EPDs) und die Einhaltung von Regularien zu besorgniserregenden Stoffen. Darüber hinaus werden alle Produkte in Produktionsstätten hergestellt, die zu 100 % mit erneuerbarem Strom betrieben werden. Dies gewährleistet maximale Transparenz über Materialien, Design, Nutzungsphase und Ende des Lebenszyklus der Produkte und ermöglicht, bewusste Entscheidungen zu treffen.

Ein Raum. Ein Sensor.

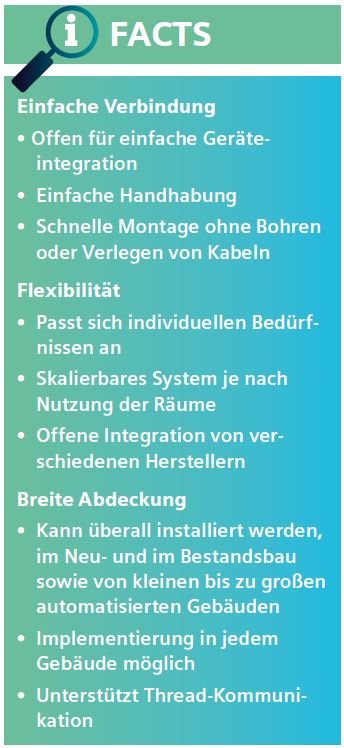

Die Präsenzmelder WIDE zur HLK- und Beleuchtungssteuerung vereinen zahlreiche Funktionen für eine angenehme Atmosphäre und maximale Energieeinsparung. Durch die Erfassung von Daten wie Helligkeit, Temperatur, Feuchtigkeit und CO2 können sie nicht nur die Beleuchtung, sondern auch Lüftungs- und Heizsysteme steuern. Die Präsenzmelder ermöglichen eine präzise Regelung von Licht und Temperatur, basierend auf der Nutzung der Räumlichkeiten, was zu einer Optimierung des Energieverbrauchs führt. Der hochauflösende Erfassungsbereich ermöglicht die Messung von Bewegung (400 m2) und Präsenz (64 m2) – für mehr Sicherheit, Energieeinsparung und Effizienz im Raum. Die Produktversion mit Ultraschall bietet einen Erfassungsbereich von 28 m2 (Präsenz) bis 79 m2 (Bewegung). Darüber hinaus sorgen die Präsenzmelder WIDE für maximalen Komfort, indem sie die Beleuchtung zu jeder Tages- und Jahreszeit anpassen und sogar Jalousien steuern. Die Konstantlichtregelung stellt sicher, dass die Beleuchtungsstärke unabhängig von der Raumtiefe konstant bleibt. Eine kontinuierliche Messung der CO2- Konzentration ermöglicht optimale Lebens- und Arbeitsbedingungen, während gleichzeitig der Energieverbrauch minimiert wird. Die einfache Installation und die Fernbedienung machen die Nutzung der Präsenzmelder besonders bequem und kosteneffizient. In den Farben, weiß oder schwarz, lassen sich die Produkte in jeden Raum integrieren.

Mehrfach praktisch

Die SCHUKO®-USB-Steckdose mit Schnellladefunktion bietet nicht nur die Möglichkeit, zwei Geräte gleichzeitig aufzuladen, sondern auch eine bemerkenswerte Ladegeschwindigkeit dank des Power-Delivery-Protokolls. Diese Technologie erfüllt jetzt die EU-Standards für Ladegeräte seit 2024. Mit Ausgangsleistungen von bis zu 5V/3A, 9V/2,22A und 12V/1,67A für die USB-C-Ladebuchse verspricht diese Steckdose eine effiziente Stromversorgung für viele Geräte, wie Smartphones, Tablets und kabellose Kopfhörer. Selbst wenn beide Ladebuchsen gleichzeitig genutzt werden, wird der Strom dynamisch aufgeteilt, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Sicherheitsfeatures wie Übertemperatur- und Überlastschutz bieten zusätzliche Sicherheit.

Schneller laden mit Siemens und Heliox

Siemens hat die Übernahme von Heliox, einem führenden Technologieunternehmen im Bereich der DC-Schnellladelösungen für Elektrofahrzeuge, abgeschlossen. Mit Hauptsitz in den Niederlanden und rund 330 Mitarbeitenden bietet Heliox Produkte und Lösungen für E-Busse, E-Lkws und E-Pkws an. Die Akquisition erweitert das bestehende eMobility-Ladeportfolio von Siemens. Heliox bietet neben Ladelösungen auch Dienstleistungen für die Überwachung von Ladesäulen und das Energiemanagement an, was das IoT-Produktportfolio von Siemens eMobility ergänzt. Die Kombination der Portfolios beider Unternehmen verspricht ein starkes Angebot für Kunden in diesem Bereich.

Präzise Temperaturregelung mit KNX

Die neuesten thermischen Stellantriebe (STA) bieten eine Vielzahl von Steuermöglichkeiten: von analoger Steuerung bis hin zur nahtlosen Integration in vernetzte Systeme über KNX-Kommunikation. Diese Vielseitigkeit ermöglicht eine einfache Installation und eine effiziente Heizungsregelung, wodurch Zeit und Kosten gespart werden. Durch die Verwendung desselben Kabels für Kommunikation und Stromversorgung ist die Installation besonders effizient. Die vorkonfigurierte Lieferung der Stellantriebe ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme ohne langwierige Konfiguration. Zusätzlich bieten sie dank ihrer Schutzart IP54 eine flexible Montage in verschiedenen Positionen, einschließlich über Kopf. Ein weiterer Vorteil der neuen STA-Stellantriebe ist ihre Kompatibilität mit KNX-Kommunikationssystemen. Diese Funktion bietet neue Anwendungsmöglichkeiten, darunter die Integration mit Raumthermostaten und Raumautomationsstationen sowie die einfache Anbindung an Bediengeräte.

KNX Thermoantriebsaktoren

Die neuen Thermoantriebaktoren N 605 und RL 605 von Siemens sind speziell entwickelt worden, um eine präzise Temperaturregelung in Räumen zu gewährleisten. Mit sechs Ventilausgängen und Raumtemperaturreglern in einem Gerät bieten sie eine einfache und kostengünstige Lösung für Heizungs- und Kühlanlagen. Dank ihres harmonisierten Gerätekonzepts, wartungsfreier Klemmen und übersichtlicher Direktbedienebene mit Status-LEDs sind sie benutzerfreundlich und leicht zu warten. Durch die Kombination mit dem KNX Thermoantriebsaktor erhalten HLKSteuerungen volle Flexibilität und sind eine optimale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen.