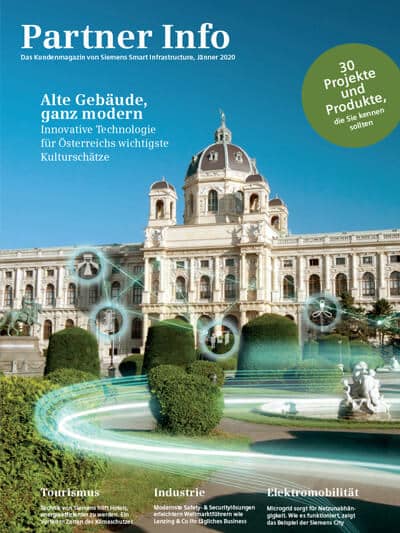

Neue Technik für alte Gebäude

READING TIME 3 MIN

Smarte Technologien von Siemens ermöglichen hohe Energieeinsparungen - vor allem in alten Gebäuden. Im Naturhistorische Museum sorgt Siemens für das perfekte Klima. ProjektDSC0463 06 2015 Kurt Kracher ret 1

Listen to article

Der Klimawandel führt dazu, dass immer mehr Städte umdenken und versuchen, ihre CO2-Emissionen zu senken. Und wie geht das am leichtesten? Indem die Gebäude energieeffizienter werden. Mit smarten Technologien von Siemens ist dabei vor allem auch in alten Gebäuden sehr viel zu gewinnen.

Treibhausgase und Kohlenstoffemissionen, weltweite Klimaerwärmung und immer mehr wetterbedingte Naturkatastrophen: All das hat dazu geführt, dass immer mehr Menschen versuchen nicht nur nachhaltig zu leben, sie wollen vor allem auch möglichst ressourcenschonend und energiesparend durch den Tag gehen. Klimaschutz gehört zu den zentralen Forderungen einer immer größer werdenden Gruppe. Insgesamt hat in den vergangenen Jahren offenbar ein Umdenken eingesetzt und das hat auch Auswirkungen auf unser Zusammenleben. Nach Meinung vieler Experten werden sich die großen Metropolen der Welt in den nächsten fünf bis zehn Jahren zu Smart Cities entwickeln. Relativ einfach kann man mit intelligenter Technik den Energieverbrauch der kommunalen Infrastruktur um bis zu 30 Prozent senken.

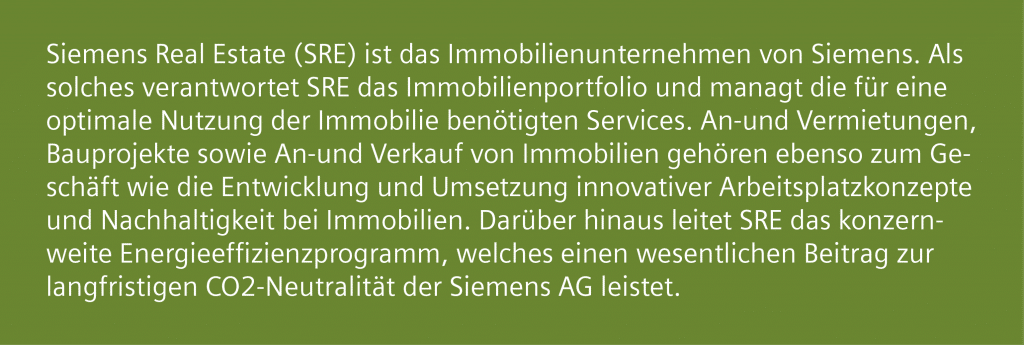

Das ist aber bei weitem nicht das Einzige, was in Städten gegen den Klimawandel getan werden kann. Denn der Schlüsselbereich ist nicht nur die Infrastruktur, sondern sind die Gebäude in den Städten selbst. Ganz Mitteleuropa ist stolz auf seine historisch gewachsene Struktur, auf die Kulturdenkmäler und alten Gemäuer in seinen Zentren. Das ist nicht nur gut für den Tourismus und für das Selbstwertgefühl der Bewohner, es ist auch Teil des kulturellen Erbes des alten Europa. Leider sind diese Gebäude oft nicht die energieeffizientesten. Hier, in den historischen Häusern und den Bestandsbauten, könnten relativ einfach positive Signale an das Klima gesendet werden, indem die Energieeffizienz gesteigert wird. Eine von Siemens und Arup 2017 erstellte Studie bezeichnete die Sanierung von bestehenden Gebäuden als vielversprechende Strategie für schnelle Erfolge. Digitale Gebäudesysteme mit ihren akkuraten Benutzerinformationen und der einfachen Steuerung vom Schreibtisch oder Handy aus können relativ schnell das Energiemanagement effizient und sparsamer gestalten. Und mehr noch: Mit der richtigen smarten Technik können selbst alte Gebäude den Energieverbrauch selbständig senken, indem sie volle Räume oder offene Fenster erkennen und so die Heizungs-, Klima- oder Beleuchtungssysteme automatisiert anpassen. In Brüssel, wo es erste Feldversuche in dieser Richtung gab, haben Modelle ergeben, dass der flächendeckende Einsatz intelligenter Gebäude-Energiemanagement-Systeme zu jährlichen Strom und Wärmeeinsparungen von 320 bzw. 850 Gigawattstunden für Nichtwohngebäude führen könnte. Digitale Gebäudemanagement-Systeme könnten künftig also Teil größerer intelligenter Systeme werden und zur Stärkung der Netzstabilität beitragen. Bis zu 30 Prozent Energie lassen sich nach einer Sanierung älterer Gebäude durch den Einsatz von Gebäudeleittechnik einsparen. So wäre es in einer wirklich integrierten und vernetzten Smart City, die mit dem IoT (Internet of Things) erst am Anfang steht, möglich, den Planern einen ganzheitlichen Überblick über die Bedarfsdaten der Heiz- und Kühlanlagen aller Gebäude in der Stadt zu verschaffen. Voraussetzung ist, dass möglichst viele Geräte angeschlossen sind und Daten liefern. Probiert wird das derzeit auf der ganzen Welt.

Siemens ist hier ebenfalls federführend dabei, mit einem cloudbasierten offenen IoT-Betriebssystem, das Sensoren, Systeme und Maschinen verbindet und die von angeschlossenen Geräten gesammelten Daten analysiert. Damit kann Siemens Städten ein leistungsfähiges Werkzeug für eine intelligente Planung der Stadtinfrastruktur anbieten. Die fallenden Kosten für die Herstellung und Installation von Sensoren und ein immer dichteres IoT werden weitere Möglichkeiten eröffnen. So können Städte ihre Immobilien künftig auf eine Art und Weise überwachen und verwalten, die vor einem Jahrzehnt noch undenkbar gewesen wäre.

Neue Technik sichert Blick in Naturgeschichte

In einem Museum geht es auch darum, dass alte Exponate so bewahrt werden, dass sie auch in Zukunft noch betrachtet werden können. Siemens hat deswegen die Regelungstechnik des Naturhistorischen Museums modernisiert.

Der Tiefspeicher ist das Herzstück eines Museums. Im Naturhistorischen Museum in Wien (NHM Wien) lagern bis zu zehn Millionen Exponate, teilweise von unwiederbringbarem Wert. Darum ist es besonders wichtig, in diesen Räumen eine stabile Raumsituation zu haben, sowohl was die Temperatur als auch was die Luftfeuchte betrifft. Siemens Smart Infrastructure hat deshalb die bestehende Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik adaptiert – die bestehende Anlage stammte nämlich aus dem Jahr 1989. Nun wird das Naturhistorische Museum Wien mit einer modernen Desigo-PX-Anlage gesteuert, als Management-Einheit setzt das NHM Wien in Zukunft auf die Desigo Leitstation. Die Haustechnik im Museum ist nun auf dem neuesten Stand, sämtliche Visualisierungen sind adaptiert und außerdem ist die Gebäudetechnik aus der Entfernung zu bedienen und zu servicieren. Nachts im Museum wird zumindest im Naturhistorischen also in Zukunft alles unter Kontrolle sein.

Weitere Informationen:

Naturhistorisches Museum Wien